青のたすき 代表 藤田 理恵 さん

子育てが面白い地域を目指して、親子で楽しめるイベントを企画運営しています。

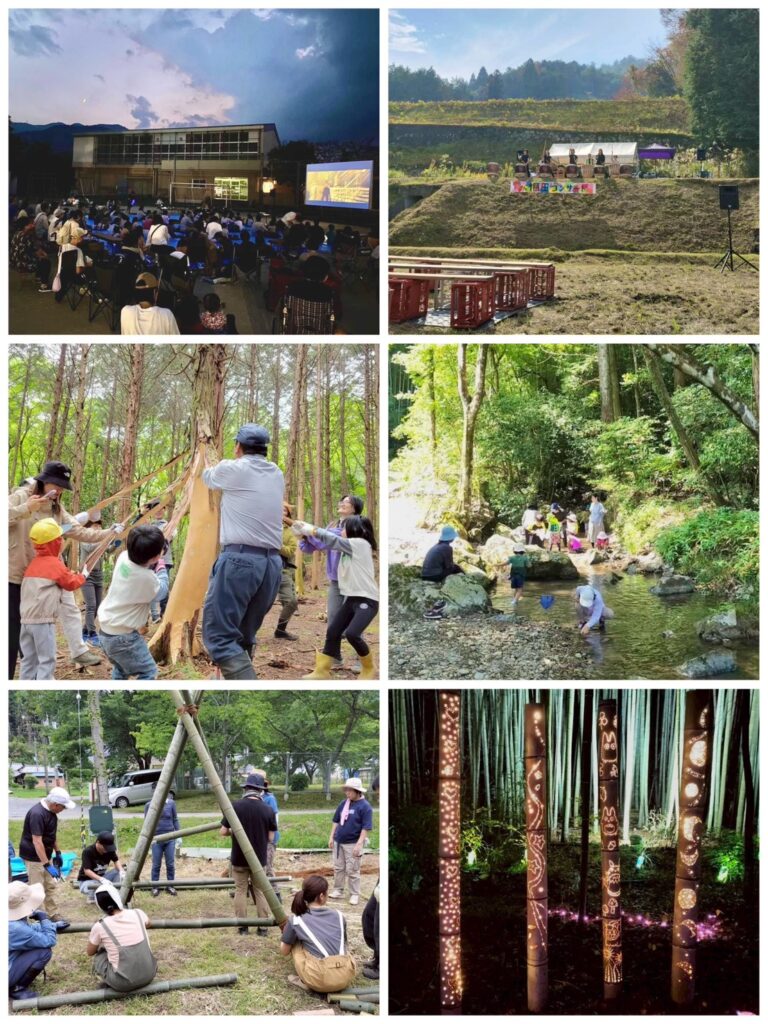

亀岡市の宮前町と東本梅町の子ども達が通っていた青野小学校。 廃校になっても「あおの地区」という括りを自ら存続し、あおの星空映画館、The棚田コンサート、はじまりの森プロジェクト、竹を活かしたワークショップなど、”親子で楽しめること” をキーワードに、時には地域課題の解決に繋がることへ次々と挑む背景には、どのような考えがあるのかをお伺いしました。

北海道、東京都、京都市内での暮らしを経て、現在の亀岡市の住み心地は

ー亀岡市東本梅町に住まうことになったきっかけ

電車に乗っていたときに、南丹市八木町あたりののどかな景色を見て、この環境なら生活音を気にせずにのびのびと子育てできるかもしれないとふと思ったこと。夫婦の趣味である能楽の稽古のために、大きな声を出せて、広い板の間がある家がほしかったこと。お互いの実家に帰りやすいことが決め手で亀岡市に住むことを決めました。住むと決めた場所は、東本梅町。田んぼに家が浮いているような景色で、絶対にここがいいと思いました。

ー東本梅町の地域や亀岡市の人柄とは

優しいし、大らかです。やることをやっていたら、迎え入れてくれるし、こうした方がいいと意見を出したらちゃんと聞いてくださるし、表裏がなく付き合いやすいです。町のために頑張ってくれてるねと労ってもらえることもあります。亀岡市の規模感は、ちょうどよくて、なにかをし始めたら、わーっと人脈が広がっていきます。ウェルカム精神のある方が多い素敵な町だと感じます。

あおの地区と「青のたすき」、活動が始まった理由

ーあおの地区とは

ひとつの学校に対してひとつの自治体であることが一般的ですが、青野小学校に通う子供たちは、亀岡市宮前町と東本梅町の2つの町が学区の対象となっていて、育親学園になってからは、青野ブロックと括られています。青野小学校で行う行事のまとまり方、連帯感、雰囲気が好きでした。廃校になったら、小学校しか繋ぐものがない「青野」という括りがなくなってしまう、その概念がなくなってしまう前に、一緒に活動を始めたいと宣言し、2つの町を合わせて「あおの地区」と呼びはじめました。

ー青のたすきを立ち上げるきっかけ

東本梅町自治会で勤務をしています。宮前町と東本梅町では、それぞれで似たような取り組みをしていることが多く、隣町だし合同で開催したほうが役割や準備は楽になるのではと思っていたこともありました。しかし自治会の組織を一緒にしてなにかしようというのは、想像以上に難しいということが、働く中でわかってきたんです。

保育所の閉園について考える会に参加していたときも同様に、宮前町と東本梅町が通う保育所でしたが、会議に誰を呼ぶ、呼ばないとか、合同の組織で進めていくことは難しいと感じました。

スムーズな形で物事を進めるには、自治会やそれに近い会という枠ではなく、全く新しい立ち位置を確立することで、あおの地区として一緒に活動が出来るのでは、と思ったことがきっかけで、青のたすきを立ち上げました。

また、こども園のサポートで夏には園の子どもたちと川遊びに行くのですが、我が子は卒園しているので、夏休み中は家で留守番、ゲームをしていて、子どもも川に遊びに行きたい気持ちなのに、、おかしな状況だなぁということに気づきます。親子で地域の中で遊べる機会を作りたいと思ったことも、活動に大きく盛り込んでいます。

ー「青のたすき」の名前の由来や意味

あおの地区を対象にしているので、「あおの」は入れたくて、青を漢字にしたら、青信号とか進め、OK、という良いイメージでポジティブ、そして未来やバトン、次に繋がる言葉を探して、日本人らしさも含まれる「たすき」という言葉を選びました。

後から気づいたのは、お着物で動作をスムーズにするための「たすきがけ」にも意味としては重なっていました。今までのやり方でうまくいっていないところを、少しやりやすくする、やりづらい部分をスムーズにしたいという想いもあります。

活動事例 子どもたちと遊びながら、あるときは地域課題の解決にも

ーあおの星空映画館

旧青野小学校のグラウンドで、暗くなる夜に星空の中で映画を上映します。映画は、個々で興味のあるものを映画館や家で見る時代ですが、”地域の方たちと一緒に見た”という共通の記憶を元に話せる未来があったら素敵だなという気持ちから始まりました。作品は子どもも大人も一緒に見て楽しめることを考えて、1年目は「ヒックとドラゴン」、2年目は「ウォーリーとチョコレート工場」そして今年3年目は「リトルプリンス 星の王子様と私」を上映しました。

ーThe棚田コンサート

宮前町神前の棚田で和太鼓やサックスとピアノ、シンガーソングライターによる野外コンサートを行いました。麓の集落に音が広がるコンサートをいつかしたいという、地元の方の長年の夢から生まれた企画です。

ー親子で楽しめる行事が、地域課題の解決にも繋がった。

【はじまりの森プロジェクト】

知り合いが子どもと森へ遊びに行ったという話を聞いて、わたしたちも遊びに行ってみたい、けれど、整備されなくなった山や森に遊び気分で入るのは危険。そんな時に思い浮かんだのは、オンライン勉強会で出会った、皮むき間伐をされている方のお話でした。

間伐というと、重機を入れるような大掛かりな作業で、重機が通れる道が整備されていないことには入れませんし業者さんに依頼すると、それなりに金額もかかってきます。しかし、皮むき間伐の方法は、子どもや保育園児でも出来るんです。木の皮をめくると、水分があがらなくなり、やがて枯れます。枯れたことを周りの木は察知し根をしっかり張り倒れにくくなり、土砂災害の対策にも繋がります。子どもたちの力をかりて楽しく森の整備が出来れば、やがて ”行きつけの森” へ遊びに行けるようになります。

【竹を活かしたワークショップ】

地下で増えてゆく竹の生命力の強さは、個人の消費ではとても叶いません。増えすぎてしまった竹を伐採したところで、処分することも大変です。開催のきっかけはどうやって作るんだろうという個人的な興味からでしたが、少しずつでも楽しく竹を消費し、身近な暮らしに取り入れるために竹水鉄砲や、竹灯り、竹ベンチテーブルを作るワークショップを開いています。

ーユニークなイベントはどのようにして生まれてきたのか

その他にも早朝から近くの農園でとうもろこし収穫体験をしたり、川で遊んだり、プラネタリウムを上映したりと企画は盛り沢山です。

自治会で働いていると、昔、小学校の講堂でみんなで映画を見たとか、川で遊んで獲った魚を自分で料理したとか、森でテントを作ったとか、様々なわくわくするお話を聞かせていただきます。

また、山を持っているという声もよく聞きます。山を持っていると将来の資産になると昔は考えていました。しかし、山は現代の暮らしから遠ざかり、代々継いだときには土地の場所や境界がどこかわからなかったり、管理のしようもなくなってきているのが現状です。

仏事や農業用として、使う生活が当たり前だった竹も、現在の暮らしでは使わなくなり、やがて放棄竹林となり、生命力の強い竹は増え続けています。高齢化で管理できなくなったり、引き継ぎが出来ていなかったり、引き継いでも管理をしていないと危険な場所ともなりうる、深刻な問題だと思いました。

こういった昔の楽しかった記憶や、困っている声、自身もやってみたいと思う気持ち、それらが組み合わさってイベントが生まれています。最近ではイベントで出会ったタイミングなどで、次はこんなことやってみたいという声から開催に至ることもあります。

青のたすきを運営していて、思うこと

ー苦手なこと

イベントによってはひとりで運営できるものもあれば、とてもひとりではやりきれない規模のものもあります。特にあおの星空映画館とThe棚田コンサートは、自身の想定よりも遥かに多くなりましたが100名〜400名近くの参加人数となるので、準備や当日の運営など会議を重ね、分担を決めないと回りません。

自分のやりたいことでだれかの時間を強制したくない気持ちから、地域の役制度みたいにしたくなくて、手伝ってほしいと一切直接声をかけずに始めました。付き合いで渋々手伝うのではなく、本心からやってみたいひとに来てもらいたかったのです。そのために行ったのは川遊び募集のチラシの裏にあおの星空映画館の会議の案内を書いて、うすく広く募集をかけることでした。そんなやり方でも、初回7名ほどが開催に向けての会議に参加してくれました。

やりたいことはあるのに協力者を募りづらかったり、手伝ってほしいと声をかけることが苦手なのも本音です。手伝ってほしい、お願いしたい、が言えないまま、手伝いたいからと力を貸してくれる人たちに助けられて、今までいくつもの企画を乗り越えてきました。

ー誰かが出来る、それにいつも助けられている

いろんな企画を考えはするものの、実は詰めが甘くて、あれこれ大丈夫なのって心配してくれる地域の方たちに助けられています。自分ではこの準備で出来るとシンプルに考えているのですが、いやそんなんじゃ出来るわけない、と自分ごととして考えて、ダメ出しだけでなく行動にうつして力を貸してくれるんです。いつも私が思い描いている以上に、地域の皆さんがちゃんと形にしてくれて、クオリティが高く規模が大きなものに仕上がります。

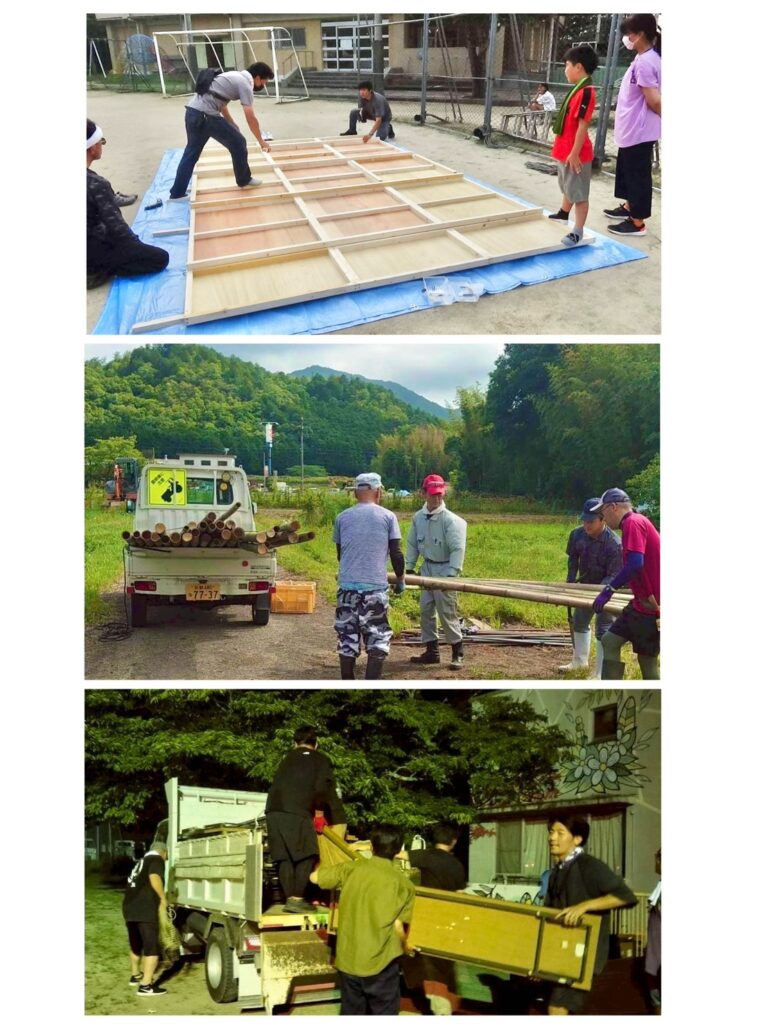

人手足りてるの?と聞かれて全然足りていない時には仲間を連れてきてくれるし、「あおの星空映画館」の際には、小学校のグラウンドにあるバックネットを利用して巨大なスクリーンを作ってくださったり、役にたてると思うと会議に来てくれた方は音響や照明を本格的にしてくださいました。

車社会の地域なので来場者の駐車場確保や案内係、飲食を提供するなら出店者にテント、食べるスペースにはテーブル、お手伝いの方があれこれ気づいてくれるんです。一般家庭でもチェーンソーやユンボまでお持ちの方もいらっしゃる。地域の方たちが自分たちで生み出す基礎能力がすごく高いことに驚かされます。

「The棚田コンサート」では舞台や階段を作ってくださり、「竹のベンチテーブルを作る」と言いながら40本ほどの竹が手配出来てないときは、人を集めて竹を切って運んでくれるし、作ったはいいけど学校まで運ぶのに大きな用水路が難関だったときはユニックを借りてきて用水路の上を吊り下げて、トラックで運んでくれた方もいました。

ー青のたすきは、子育てが面白い地域にすることが目的、その先の目標とは

青のたすきのイベントには、親子で一緒に来てほしいと思っています。

なぜならこの故郷で親子で一緒に楽しく遊んだという思い出を作って、子どもが親になった時に思い出してくれると思うから。次は親としてこの故郷での暮らしを体験してほしいです。

ライフステージの中であおの地区を離れることがあっても、将来子育てをしに帰ってきたいと思える場所になること、それが青のたすきの活動の最終目標です。

住んでみたいと思ってもらえるような魅力的な地域で、移住者を迎え入れることもひとつですし、わたしもその一人ですが、地元の方の想いや守りたいものを聞くと、地元の子が戻ってきてくれるUターンが最優先だと思うようになりました。親族や由縁のある方が続けて住むということが地域の方は安心します、そして孫が出来たなら更なる喜びに繋がるんです。

ーこれから挑戦したいこと

イベントの立ち上げから携わることで育っていく、知っていくことが、たくさんあるので、いつか子どもたちだけでこんなことやろうよという話をして、今ある映画上映もそうですし、たとえばクリスマスマーケットなど、やりたいと思えることを形にしてくれたらなと思います。企画して実行する、社会の中で子どもが活躍する、そういう場を作りたいです。

そして、今行っているイベントなどは、子育てが面白い地域です、というソフト作りだと思っているのですが、ハード部分の受け入れ体制がなかなか追いついていないんです。たとえば帰郷や移住を促していても肝心の住む場所、空き家が少ないです。

自治会で空き家バンク登録の啓発資料や集落の教科書を作って制度部分は整えていても、片付けを協力しますとか、登録の相談に乗りますという現実的な問題に直面したときにサポートできることが少ないんです。

青のたすきがいつしか事業化して、地域のために改善したい課題に取り組むことに収益がでるようになれば、補助金に頼っている今のイベントごとは、収益を地域のために還元できるようになる。補助金に頼らず自走できるような仕組み作りをしたいです。

今行っている親子で楽しめるイベント企画と、課題だと思っている空き家や放棄竹林・山林を減らしていきたいというのは、なかなか繋がらないので、今は信用作りをしている段階かもしれません。3年ぐらいソフト作りをしてきました。ここでの出会いや知名度で、青のたすきを信用してもらえるようになったら、大切だけど使っていない家や山、竹林などを委ね、任せてもらえるかもしれない、そうすることでやがて住むひとが増え空き家は減り、自然資源を管理出来れば行きつけの森も出来る、そう思っています。

ー楽しみのための大変なことが多い反面、なぜこんなにも地域おこしを頑張れるのか。

かつては親になる想像なんてとてもできなかった自分が、この町に暮らすことで、自分の意思で子どものいる人生を選ぶことができました。せっかくなら子どもがいる時期を、目いっぱい楽しみたいし、イベントの企画のきっかけは私が楽しみたいためだけど、それはみんなのため、地域おこしにも繋がることでした。

私自身、移住者で、縁もゆかりもなかった土地ですが、住んでいてすごく幸せだと思っています。私みたいにこの町に入ってこれる移住者が増えたらいいな、この地域や土地に還元出来るものがあったらいいな、この幸せを感じる人が増えたらいいな。その「いいな」のためにやらないといけないことはたくさんありますが、「いいな」のために青のたすきがあります。

かめおか里山ネットワークでの活動に参加してみて、今後のたのしみ

湯の花温泉 京都・烟河の地域顧問として西田さんが東本梅町の自治会によくこられていたんです。

その際に人口が減った地域を盛り上げるのには、やっぱり人に入ってきてもらわなきゃいけないし、空き家をどうにかしていきたいという話をよくしていたこともあって、かめおか里山ネットワークを立ち上げるときに声をかけてくれました。

メンバー全員なにかしらの代表をしていて、忙しいひとたちの集まりなので、タイミングが合わなかったり、考え方は正直違う所もあると思います。しかし、出発点や過程は違っていても、地域を盛り上げたいという到着点は全員同じなので、学ぶことが多く楽しいです。

田舎暮らし体験住宅「桑山邸」の完成も3年後くらいかと思っていたら、半年ほどで進めてしまうし、経験のある本当にすごいひとたちなので、参加していて勉強になるし、面白いし、それぞれのことを尊敬しています。

藤田 理恵さんの歩み(主な経歴)

北海道生まれ。大学より東京で暮らし、東洋哲学を専攻。インド中国日本の思想を広く学ぶ。2007年京都市、2011年亀岡市東本梅町へ移住。 子どもたちとの思い出、住んで楽しい地域、子育てに帰ってきたくなる地域をつくることを目標に、2022年青のたすきを立ち上げる。 現在は東本梅町の自治会の事務、わの会(森の自然子ども園東本梅サポート隊)の事務局長、育親学園の地域コーディネーターを担当。京の田舎暮らしナビゲーターとして移住の案内をしている。